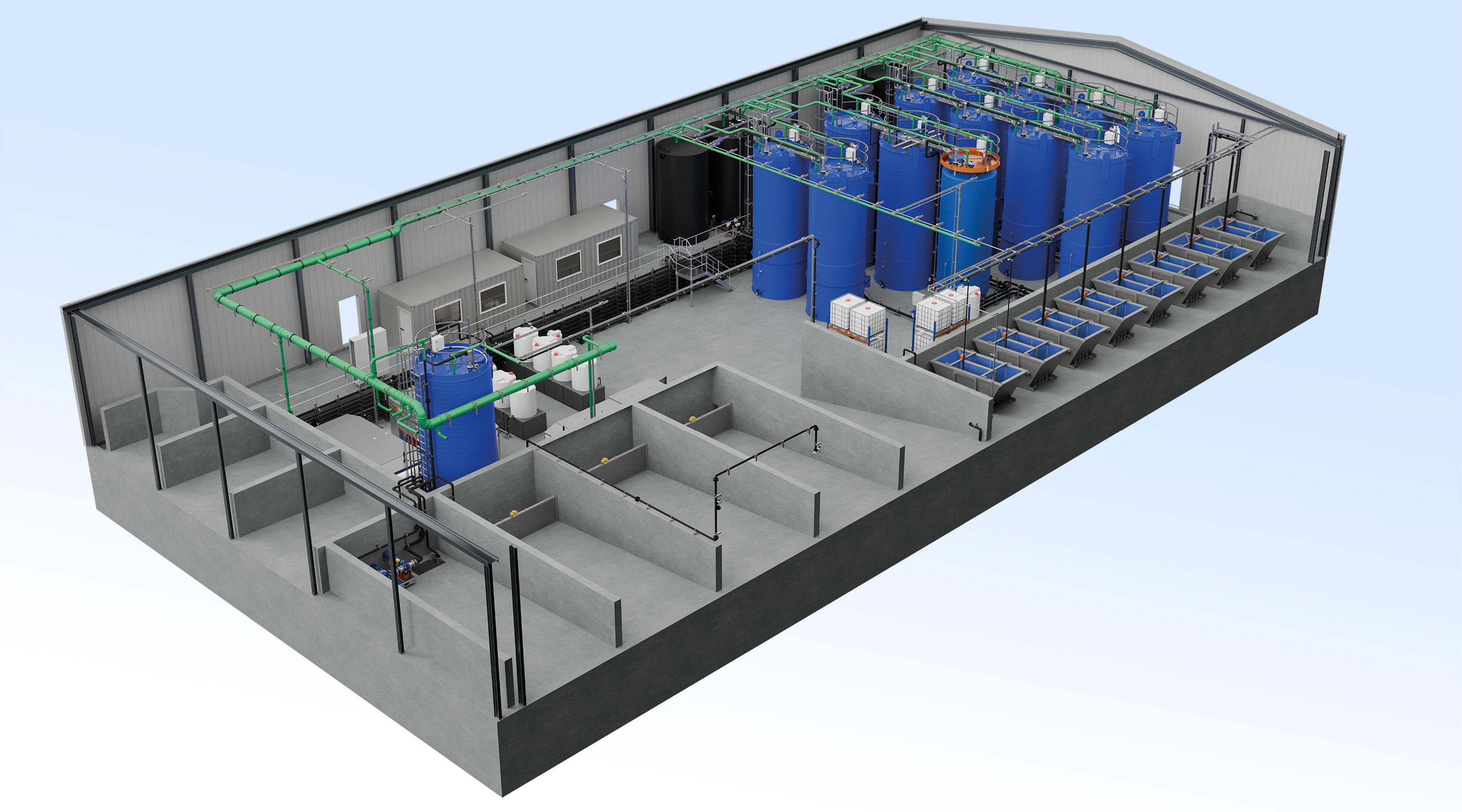

Das Konzept der OKO-cpa 4.0 basiert auf den Anforderungen einer höchst wirtschaftlichen und sicheren Behandlung wässeriger Abfälle im Sinne von BVT – Beste Verfügbare Technik. Unsere CP-Anlagen können sowohl organisch als auch anorganisch belastete flüssige Abfälle in separaten Behandlungssträngen annehmen und chemisch-physikalisch (CP) behandeln.

OKO-cpa 4.0 bereitet das Wasser so auf, dass es danach gemäß den gesetzlichen Einleitbedingungen in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Eine weitere Möglichkeit, die unsere platzsparenden und effizienten Abwasserbehandlungsanlagen bieten, ist ein abwasserfreier Betrieb durch Wiederverwendung des Klarwassers als Brauchwasser. Diese Methode spart Wasser- und Energiekosten, was sich sehr schnell rentiert.

Einhaltung der Vorgaben

der BVT und AwSV

Wirtschaftliche

Abwasseraufbereitung

Wir leben „Made in Germany“ aus der Verbindung von

Handarbeit und modernster

Fertigungstechnik

Kontinuierlicher Durchsatz

Automatische

Anlagenüberwachung

Energieeffiziente

Verfahren

Anlagenausführung

gemäß ATEX (Option)

Vorteile

- Beste Verfügbare Technik (BVT)

- Sichere Anlage im Sinne der AwSV

- Komplett geschlossene Anlagentechnik im Sinne der TA-Luft

- Hoher Automatisierungsgrad für geringen Personalbedarf

- Sensorgestützter Einsatz von Betriebsmitteln

- Geringe und hochwertige Reststoffe für eine wirtschaftliche Verwertung

Ausstattungsmerkmale sind:

Abfallannahme

An den Annahmebuchten werden die angelieferten Abfälle in ein fluiddichtes System abgelassen. Alle relevanten Input-Daten werden am PC erfasst.

Fester Schlamm aus Saugwagen wird über Ausschubkolben in eine großdimensionierte Annahmebucht ausgetragen. Hier werden die Entladungen von Abfällen aus den Saugwagen so effizient durchgeführt, dass durch kurze Umschlagszeiten die Transportlogistik entlastet wird.

Störstoffabtrennung OKO-rosi

Das Rotationssieb OKO-rosi siebt alle Grobstoffe > 3 mm kontinuierlich ab. Mit einem Volumenstrom von bis zu 60 m³/h befördert eine Hochleistungspumpe die Flüssigphase in die OKO-select Tanks. Optional kann das angenommene Abwasser auf dem Weg von dem OKO-rosi zu den OKO-select Tanks neutralisiert werden. Die Erfassung und die Trennung von Altöl sind auch möglich. Die Siebtrommel ist selbstreinigend. Eine Verstopfung ist daher ausgeschlossen.

Tanktechnologie OKO-select

In den OKO-select Tanks erfolgt die physikalische Phasentrennung von Öl, Wasser und Schlamm. Jede Phase wird separat abgepumpt. Sensoren ermöglichen den elektronischen Blick in den Tank. Dieses Wissen ermöglicht es dem Bedienungspersonal, die Trennung der Phasen Schlamm, Wasser und Öl im Tank optimal auszunutzen.

Erfahrungsgemäß erfolgt der Abfallumschlag in OKO-select Tanks doppelt so schnell wie in herkömmlichen Lagertanks. Dadurch reduzieren sich der Gebäude-Platzbedarf und die Größe des Tankfeldes für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage.

Abwasserbehandlung OKO-aquaclean

OKO-aquaclean Anlagen bilden das Herzstück der CP-Anlage. In ihnen werden Emulsionen, Schwermetalle, Ölanteile und andere den biologischen Abbau störende Stoffe aus dem Wasser entfernt. Nach erfolgter Behandlung werden die Stoffströme Flotat/Schlamm, Wasser und Öl in die entsprechenden Anlagenteile weitergeleitet.

Der Bediener hat somit die Möglichkeit, die verfahrenstechnisch preiswerteste Behandlung auszuwählen. Umfangreiche Sensorik und Online-Analysegeräte sorgen für einen automatischen Betrieb der Anlagen. Die präzise regelbaren Dosierpumpen gewährleisten einen sparsamen Chemikalienverbrauch bei hoher Wasserqualität.

Schlammentwässerung OKO-ewcs

Der Schlamm aus verschiedenen Prozessstufen, wie z. B. der aus dem Becken abgetrennte Schlamm, der sedimentierte Schlamm aus den OKO-select Tanks und der Flotatschlamm aus der OKO-aquaclean Anlage, wird in Container zur Entwässerung und Konditionierung gepumpt.

OKO-ewcs ist eine zeitsparende, effektive und kostengünstige Lösung, bei der ein kompakter entwässerter Schlamm entsteht, der die Anforderungen für die Deponieentsorgung erfüllt.

Steuerungstechnik

In CP-Anlagen OKO-cpa 4.0 sind sämtliche Komponenten über Sensoren mit der zentralen Steuerung verbunden, wo alle relevanten Informationen erfasst, visualisiert und kontrolliert werden. Der hohe Automatisierungsgrad sorgt für einen effektiven und wartungsarmen Betrieb.

Die Visualisierung und Steuerung des Behandlungsprozesses ist benutzerfreundlich, was dem Benutzer das Verständnis bei der Bedienung der Anlage erleichtert. Darüber hinaus kann der Prozess vor Ort oder aus der Fernüberwachung mit modernster SPS-Technik gesteuert werden.